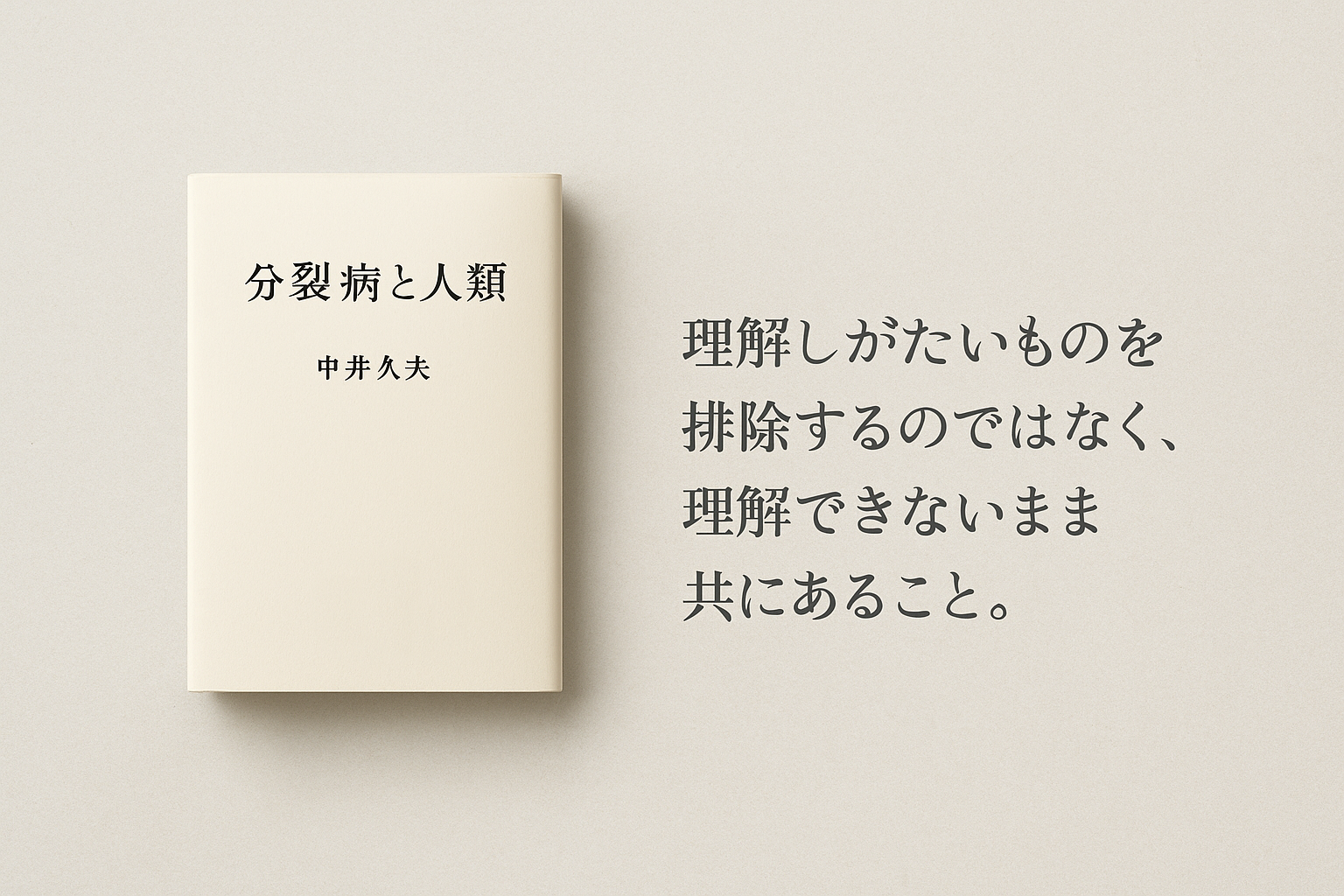

精神科医・中井久夫による『分裂病と人類』は、1982年の刊行以来、精神医学を超えた「人間理解の書」として読み継がれている名著であり、精神病界隈ではあまりにも有名な本です。

統合失調症(旧称:分裂病)という病を単なる“異常”ではなく、「人類がもつ心の鏡」として描く本書は、医療や心理の領域を越えて、哲学・文学・倫理の分野にも深い影響を与えてきました。

この本を読めば、精神病に対する認識が変わります。価値観の転換が起きるのです。

中井久夫とはどんな人物か?

中井久夫(1934–2022)は、日本を代表する精神科医・詩人・翻訳家です。阪神淡路大震災では心のケアに尽力し、トラウマ研究や災害精神医療の礎を築いたことでも知られています。

2022年8月8日に88歳で亡くなっています。※8888って何気に凄いですよね。

彼の臨床哲学は一貫して「人間を人として理解する」ことにあります。

医学的な“診断”よりも、患者の語り・沈黙・世界の見え方に寄り添う——。

この姿勢が最も凝縮されているのが『分裂病と人類』です。

🕮 書誌情報

『分裂病と人類』のテーマ:分裂病は人類の鏡である

中井久夫は本書で、分裂病(統合失調症)を「人類史の中で生まれた現象」として捉えます。

統合失調症の症状の基にあるのは、狩猟採集社会から農耕社会に変遷する人類史の中で、淘汰されずにある意味を持って残されているDNAです。つまり、病を“異常”ではなく、人間が進化の過程で得た必要な心の構造の一部と見るのです。

本書は「正常」と「異常」という境界を取り払います。

分裂病者の体験世界は、私たち自身の心の奥底に潜む“不安”や“孤独”と地続きなのです。

つまり発露として(農耕社会の延長線上にある現代社会においては)精神病になるのですが、根本にある不安と孤独を源泉にした察知能力こそ、人類にとって必要不可欠な性質でもあるのです。

遠い昔、真っ暗闇の夜の洞窟で他の猛獣におびえていた頃の人類にとっては。

書評・感想:静かな衝撃と深い共感

『分裂病と人類』は、難解な専門書ではなく、詩的で柔らかな文体が、読者の内面に直接語りかけてきます。

中井の文章は、患者を“研究対象”ではなく、「共に生きる人」として見つめる眼差しに満ちています。

そこにあるのは治療ではなく、理解しようとする誠実さです。

彼が提示するのは、「異常者を排除する社会ではなく、共にある社会」への希望。

この視点は、現代社会が抱える“分断”の問題にも深く通じています。

現代社会へのメッセージ:「理解できないまま共にある」

中井久夫の思想は、SNSや価値観の対立など“心の分裂”が進む現代に、いっそう重要な意味を持っています。

「理解しがたいものを排除するのではなく、理解できないまま共にある。」

この言葉は、医療現場だけでなく、人間関係・教育・社会生活のあらゆる場面に通じます。

他者を理解しきれなくても拒絶しない——。

それこそが、人類の成熟に必要な姿勢だと中井は語っています。

統合失調症患者の妄想にはついていけないことが多々あります。実際、この前、面白い出来事がありました。知り合いの貧困妄想が昂じてお金がないと思い込んでいる統合失調症患者が白紙のメモ紙にボールペンで『1000円』と書いて、レジで買い物をしようとしたのです。当然、店員さんはビックリしました。他にお客さんもいるし話しても埒が明かないので、店員さんは警察を呼びました。その患者が私の名前を出したので(私ならうまく説明してくれると思ったのでしょう)、私は患者を引き受けに警察署まで行きました。そうして患者から事情を聞いて、警察官に説明しました。「お金がないから紙に自分で書いたそうです。悪気はなく大真面目に。偽札になりますかね?」。警察の方は苦笑して「いえ、お大事に」と帰してくれました。まさになぜそうなるのかを理解できなくても、ただ拒絶しなければ物事は円滑に進むことの好例でしょう。

ただ私は理解はできます。これが現代社会でS親和者が生きる意味です。いわゆる通訳みたいなものです。

関連する思想と著者たち

カール・ヤスパース(哲学・精神病理学)

『精神病理学総論』で、精神病理を「理解(Verstehen)」によって捉えることを提唱。

中井久夫はこのヤスパースの思想を深く受け継いでいます。

河合隼雄(心理学・日本文化)

『ユング心理学と仏教』などで、「心を語る日本人の文体」を確立。

中井と同様に、言葉と沈黙のあいだにある“心のかたち”を大切にしました。

木村敏(精神科医)

『時間と自己』『分裂病と他者』などで、人間存在の「間(あいだ)」を重視。

中井と並ぶ日本精神医学の双璧であり、患者と世界の関係性を探る姿勢が共通しています。

まとめ:『分裂病と人類』は人間学の書である

『分裂病と人類』は、単なる精神医学書ではありません。「人間の心とは何か」「理解とは何か」を問う人間学の書です。

- 分裂病を人類的現象として捉える大胆な視点

- 共に生きることを重んじる臨床哲学

- 分断の時代に通じる深い洞察

中井久夫の言葉は、読む者の中に「他者を見つめる優しさ」を呼び覚まします。ただ一概に患者とカテゴライズせずに同じ心(遺伝子)を持った他者として捉えます。現代においても、この本が示す“理解の倫理”は決して古びることがありません。

この本に出会ったのは約15年ほど前のことでした。身近に統合失調症の患者が多かったこともあり、それまで「精神病とは何なのだろう?」と考えていたところ、この本を読んで全て合点がいった次第です。それ以来、もっと多くの人が読んでくれたら人間社会はもっとよくなるだろうとずっと思っています。

そんな想いから、この本を題材にして1冊の書籍『超S宣言』を出版しています。Sとは『分裂病と人類』のなかで語られる『S親和者』のことです。少しだけ難しい本を私なりに嚙みくだいてわかりやすく戯作として変換したものです。もしよろしければ、こちらも読んでみてください。