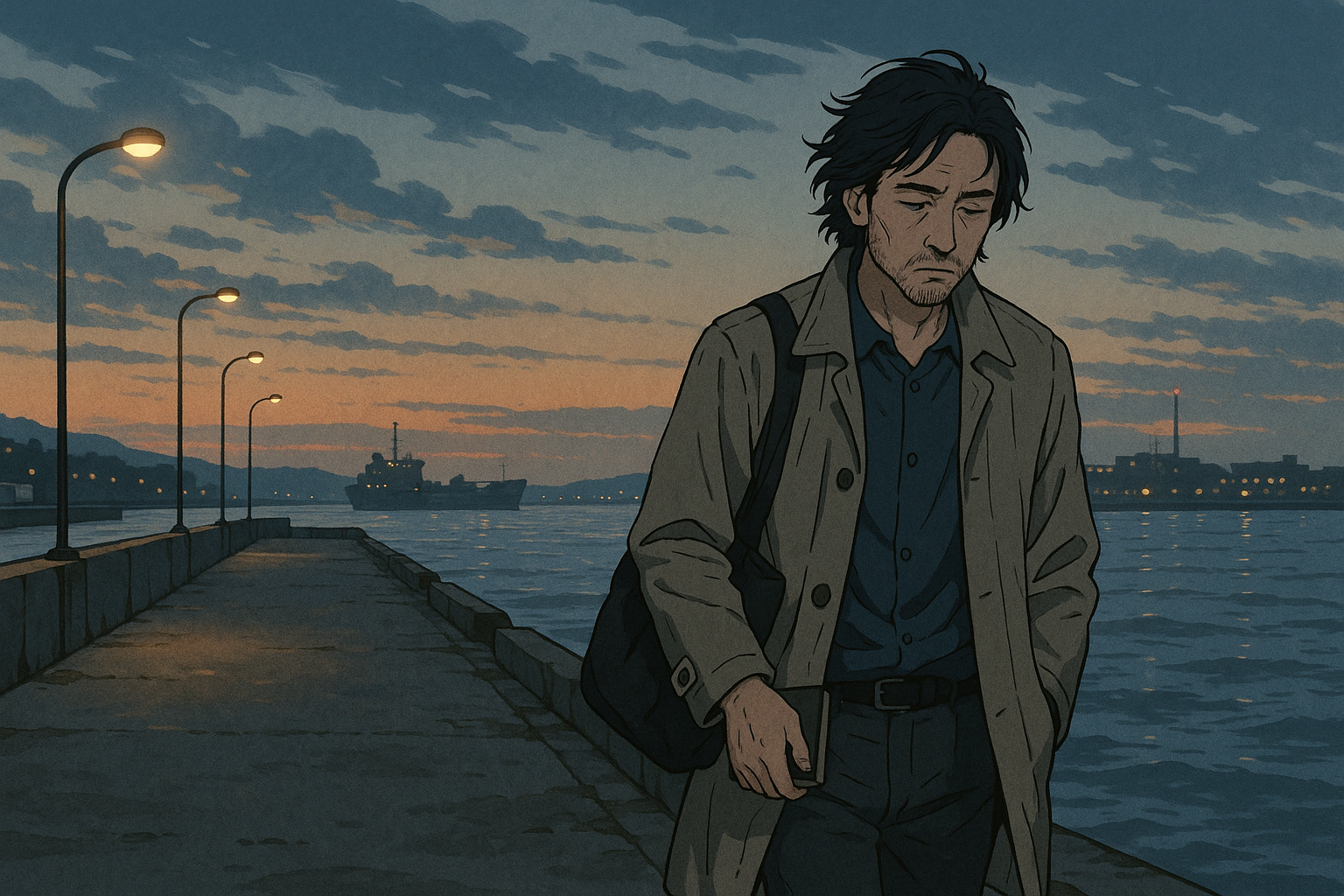

森井聖大の作品を読むと、どの物語にも“帰ってくる場所を持たない人間”がうっすらと存在していることに気づく。彼らは主人公に深く関わる人物である時もあれば、通りすがりの影のように、一瞬だけ作品世界にふれ、すぐに遠ざかっていく場合もある。

この存在こそ、森井文学における“風来坊”である。風来坊という言葉は古めかしいが、森井の手にかかるとそれは、昭和・平成から令和初頭の日本社会に取り残された孤独なあの日の若者像へと姿を変える。

当記事では、森井聖大作品における“風来坊性”を、いくつかの観点から読み解いてみたい。

■ 森井聖大の“風来坊”はなぜ地方都市に現れるのか

森井の作品の舞台は、しばしば九州の地方工業都市である。

- どこにでもある住宅街

- 閉鎖した工場の鉄骨

- 昼でも薄暗い商店街

- 無表情に流れる濁った川

- 夜のネオンに浮かび上がる顔のない人影

こうした風景の中に、森井は“風来坊”の気配を忍ばせる。

興味深いのは、森井の風来坊は旅人でも冒険者でもなく、ただ生活の行き場を失った人間である点だ。都会を目指したが定着できず、地元に戻っても居場所がなく、仕事を転々とし、人間関係からも逃げ続けている。森井は、この“社会からそっと落ちていく感じ”を、過度な説明を避けながら、描写の隙間に滑り込ませる。

地方都市という“閉じた場所”に、風来坊という“動く存在”を置くことで、読者はその落差に息苦しさと哀しさを感じることになる。

■ 『沈黙する氷河』に漂う「帰れなさ」の感覚

森井聖大を語る上で代表作となる『沈黙する氷河』では、主人公が、自分の街をどこか外側から眺める視点を持ち続ける。

彼は風来坊になりきれない風来坊である。

- 街を出る勇気はない

- しかし街に根を下ろせるわけでもない

- 仕事にも人間関係にも“帰属”できない

- その停滞を象徴するのが「氷河」という隠喩

風来坊とは本来「動く者」だが、森井作品では逆に“動けない漂泊者”として転倒している点が重要だ。森井は、氷河のようにゆっくりと、しかし確実に人生が“削られていく音”を、静かな筆致で描く。

風来坊という語の軽やかさとは対照的に、森井聖大の描く漂泊は哀しみに満ちている。

■森井文学の核心:風来坊とは「自分の影」そのものである

森井聖大作品の登場人物に共通するのは、“自分のなかにもう一人の自分―影の風来坊”を抱えているということだ。

- 会社に定着できなかった青年

- 夢が砕けたまま時間だけが流れるフリーター

- 家族関係が破綻し、誰にも近づけない人

- 都会で消耗し、気づけば故郷に戻っていた者

これらはすべて、現代社会が生み出した新しい風来坊だ。

森井は彼らを“悲劇の主人公”として描くのではなく、むしろ“誰の心にもいる普遍的なもう一人”として示す。

森井文学での風来坊

帰れない者/動けない者/それでも明日だけは信じたい者

この三層構造が、森井作品特有の深い共感を生んでいる。

■ 森井聖大が描く風来坊像は、なぜ現代人に刺さるのか

森井作品の読者には、40代~50代前半の「社会の坂道を横から眺めるしかなかった世代」が多い。(いわゆる“就職氷河期世代”の陰影と重なるためだ。)

森井が描く風来坊は、自由人ではなく、“社会にうまく適応できなかった人の残響”であり、それは読者自身の痛みの記憶と重なり合う。

- 失われた時間

- 叶わなかった夢

- 取り返しのつかない後悔

- 誰にも言えない孤独

これらが森井文学では、「風来坊の影」として静かに物語の底を漂っている。

読者はそこに、自分の姿を映すのだ。

■ 森井聖大の“風来坊文学”は、どこへ向かうのか

森井聖大は、風来坊を単なるキャラクターとしてではなく、“時代の心象風景を映す鏡”として扱っている。

彼の次回作がどのような形で風来坊を描くかは未知数だが、確かなのは、森井文学がこれからも

- 個人の孤独

- 社会のひずみ

- 帰れない者たちの静かな息づかい

といったテーマを、淡く、しかし鋭く切り取っていくことだ。

風来坊とは、森井文学において“外部にいる人間”ではない。むしろ、主人公の心の奥に潜むもう一つの顔として、今後も語り続けられるだろう。

■ おわりに

森井聖大作品における風来坊は、自由を求めて旅するのではなく、“帰れなさ”を抱えて漂う存在である。

それは、平成から令和へと続く混迷の時代、多くの人が心の奥にしまっている感覚に近い。

だからこそ森井文学の風来坊は、時代を超えて読者の胸に響き続けるのだ。