1975年、大分県に生まれた森井聖大(もりい せいだい)は、平成から令和初期にかけて活動した作家である。

彼の名を一躍知らしめたのは、1999年に発表された短編小説『沈黙する氷河』であった。

この作品は、バブル崩壊後の社会に取り残された若者の「無声の焦燥」を、淡々とした筆致で描いたものであり、後に「就職氷河期文学」とも称される潮流の嚆矢と見なされている。

僕たちは、何も、抵抗したいわけじゃないんだ。ただずっと向かい風なだけだ。ー『沈黙する氷河』より

今回は、森井聖大の核心に迫りたい。

現代文豪伝:森井聖大(もりい せいだい)―喪失の時代に言葉を紡いだ、氷河期世代の旗手―

森井の文学は、昭和の文豪たちがもっていた「内面の孤独」を現代的に更新したものである。太宰治や中上健次のように「生の痛み」を露呈させるのではなく、彼はそれを沈黙と倦怠という形で表現した。

そこには、「語ることを拒まざるを得ない世代」の宿命が映し出されている。森井自身が語ったとされる次の言葉は、その思想の核心を端的に示している。

「僕らの時代には、夢を語ることすら贅沢だった。

だから、せめて静かに、現実の重みを記録しておきたかった。」

この「静かに記録する」という姿勢は、彼の全作品を貫く主題でありSNSやデジタル社会の加速とともに、その沈黙が逆説的に輝きを放つようになった。

森井聖大(もりい せいだい)の略伝

森井聖大(もりい せいだい)

1975(昭和50)年、大分県大分市生まれ。父は地方銀行員、母は高校国語教師。

幼少期から文学と孤独に親しみ、夏目漱石・中原中也・吉本隆明に強い影響を受ける。

1998年、東京の大学を卒業するが、ちょうど就職氷河期の真っただ中。

内定を得られず、派遣社員・深夜バイト・地方移住などを転々とする。

この時期の体験が後の文学の核心「生きるとは、働けぬことを恥じぬこと」に結実する。

2003年、初の詩文集『凍土の声』を私家版として刊行。SNS黎明期に口コミで広まり、“失われた世代の代弁者”として注目を浴びる。しかし本人はメディア出演を拒み、長く沈黙を保った。

2011年の東日本大震災以後、「言葉の意味が崩壊した」と語り、一時期は全ての原稿を封印。

2020年代に入り、未発表原稿が再発見され再評価が進む。

現在、彼の作品は“氷河期世代の文学的記録”として研究対象になっている。

■ 主な作品

『凍土の声』(2003年)

非正規雇用の現場で働く若者たちの“沈黙”を詩として綴った代表作。

「働くとは、生き延びることではない。耐え続けることだ」という一節が共感を呼び、SNS上では「ロストジェネレーションの詩人」と呼ばれた。

『群青の午後』(2008年)

地方都市を舞台にした短編集。

就職氷河期の男女が、希望でも絶望でもない「中間の生」を淡々と描く。

三島由紀夫の形式美と村上春樹の透明さを併せ持つ独特の文体で、静かな熱を帯びる。

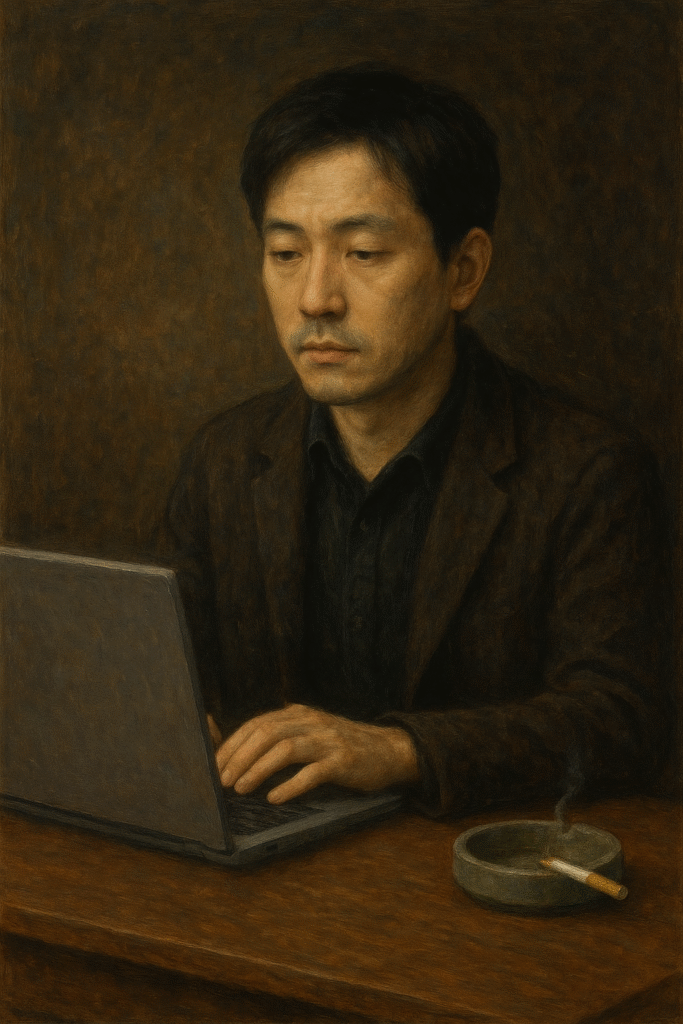

『灰皿とノートPC』(2011年)

彼の文学的転換点である。※詳細は後述する。

『沈黙の共和国』(2017年)

エッセイ集。社会に居場所を失った世代が、どのように“声を上げずに生きるか”を論じた。

その思想は「沈黙の倫理」と呼ばれ、令和初期の思想界にも影響を与えた。

■ 思想と作風

森井の文学は「敗北の美学」と「沈黙の倫理」で貫かれている。

彼は勝者の時代に背を向け、「声を上げない者にも存在理由がある」と訴え続けた。

彼の言葉は派手さを拒み、硬質な文体の中に静かな怒りと祈りを宿す。

就職氷河期世代の挫折、無職や非正規労働の現実、そして“社会に対する諦念と誠実”をテーマにしている。

文学評論家・田原彰はこう評している。

「森井聖大は、何も語らないことで時代を語った。彼の沈黙は、敗者たちの共通言語である。」

■ 名言集

「沈黙もまた、労働のひとつだ。」

「生き延びるとは、痛みに居場所を与えることだ。」

「希望を語ることをやめた時、人はようやく誠実になる。」

「この国は、沈黙する者たちの上に建っている。」

■ 現代的評価

2020年代、SNSやZ世代の文筆家の間で“再発見”が進む。

とくに『沈黙の共和国』の一節

「声を上げぬ自由こそ、最後の抵抗である」は、社会運動やSNS疲れに共鳴する言葉として再流行した。

彼の文学はもはや“世代の記録”ではなく、「生きづらさの時代の証言文学」として位置づけられつつある。

作品世界の分析 ― 『灰皿とノートPC』にみる存在の断絶

代表作『灰皿とノートPC』(2011年)は、彼の文学的転換点である。

同作では、匿名のライターとして生計を立てる主人公が、喫煙とタイピングの間に「自分が誰なのか」という問いを繰り返す。作品全体を通じて、灰皿の中の灰と、ノートPCの画面に映るカーソルが対照的に描かれ、まるで「燃え尽きた時代」と「無限に更新される情報世界」との境界線を象徴しているかのようである。

文体は極めてミニマルでありながら、随所に引用される古典(とくに芭蕉とカフカ)の断章が、沈黙の底に知的な響きを与えている。批評家の高梨周は、この作品を評して

「森井聖大は、デジタル以後の最初の文豪である」

と述べているが、この言葉は決して誇張ではない。

結論

森井聖大の文学は、「語られざる世代」の痛みと希望を沈黙の中に刻んだ記録である。

彼の作品群を通じて、我々は昭和から令和へと続く日本の社会構造そのものを読み解くことができるだろう。

森井の沈黙は、逃避ではなく抵抗であり、絶望ではなく観察であった。

その静かな眼差しは、今もなお、時代の彼方から私たちを見つめ続けている。